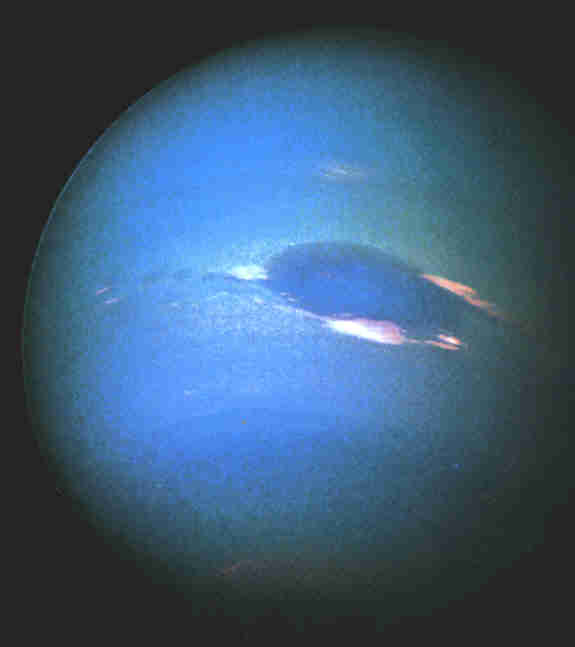

| A1.天王星型惑星の中で,海王星は太陽系の最も外側にあります。 現在は太陽から30天文単位の軌道にあります。公転周期は約165年です。 自転軸の傾きは29度,1989年の惑星探査機ボイジャー2号の観測によって,自転周期は16.11時問であることがわかりました。 海王星の赤道半径は2万5000キロ弱であり,天王星よりやや小さい。 しかし平均密度は太陽系の巨大惑星の中で最大です。 これは海王星が原始惑星系円盤のガスが消失するところにできたために,ほかの巨大惑星ほどガスを捕獲できなかったためであると考えられています。 ボイジャーは海王星の磁場も測定しました。 その結果,磁軸が自転軸に対しておよそ50度傾いており,しかも軸が海王星の中心から南半球側に大きくずれていることがわかりました。これは、天王星でも見られた現象ですが、原因は分かっていません。 なお海王星の自転軸の傾きは28.8度と、地球よりやや大きい(地球は23.5度)。 右の写真は、ボイジャー2号が撮影した海王星です。 中央に見えるのは大暗斑です。 大暗斑は、海王星を特徴づける地球サイズの巨大な嵐(左の画像の中央)で、木星の大赤斑と同じメカニズムと考えられている。 この周囲では、時速2000kmと太陽系で最も速い風が吹く。大暗斑は海王星の南緯20度あたりにあり、16日の周期で左回りに回転しています。 紫色にみえる雲は、メタンの雲です。 |

| 海王星 |

|

海王星の基本データ

| 軌道長半径 (天文単位) |

公転周期 (年) |

自転周期 (日) |

赤道半径 (km)) |

質量 (地球=1) |

平均密度 (kg/㎡) |

表面重力 (地球=1) |

衛星数 |

| 30.110 | 164.77 | 0.671 | 24,764 | 17.15 | 1640 | 1.11 | 13 |

A2.海王星の大気の主成分は,水素とヘリウムです。このほかにメタンをはじめとする水素の化合物からなっています。海王星が青緑色にみえるのは,メタンが赤色光をよく吸収するからです。

ボイジャーの観測で,海王星の大気の3次元的な構造もとらえられました。

大気圏は高度約80キロまでの対流圏と,それより上の成層圏とに分けられます。成層圏には絹雲状の雲が存在します。

海王星表面の南緯22度には,木星の大赤斑や土星の大白斑と同様の卵形の渦があり,約16日の周期で反時計まわりに回転しています。

この渦は「大暗斑」とよばれています。

大暗斑の大きさは,東西方向に約3万キロで,南北方向にはやや細い。

大暗斑上には白い雲がみられ,対流運動の上昇部でメタンが凍ったものといわれています。

大暗斑は約18.3時間で海王星を1周します。これは海王星の自転周期より長い。

このことから大暗斑付近の緯度では,秒速約300メートルの強い西風が吹いていることがわかります。

南緯42度にある「スクーター」とよばれる明るい雲や,南緯54度にある「小暗斑」の動きから,大暗斑の南側では風速が遅くなっていると考えられています。

海王星が太陽から受ける単位面積あたりのエネルギーは,土星の10分の1です。

したがって海王星の大気のダイナミックな活動は,惑星内部の熱源によるものと考えられます。

ボイジャーの観測で,海王星の大気の3次元的な構造もとらえられました。

大気圏は高度約80キロまでの対流圏と,それより上の成層圏とに分けられます。成層圏には絹雲状の雲が存在します。

海王星表面の南緯22度には,木星の大赤斑や土星の大白斑と同様の卵形の渦があり,約16日の周期で反時計まわりに回転しています。

この渦は「大暗斑」とよばれています。

大暗斑の大きさは,東西方向に約3万キロで,南北方向にはやや細い。

大暗斑上には白い雲がみられ,対流運動の上昇部でメタンが凍ったものといわれています。

大暗斑は約18.3時間で海王星を1周します。これは海王星の自転周期より長い。

このことから大暗斑付近の緯度では,秒速約300メートルの強い西風が吹いていることがわかります。

南緯42度にある「スクーター」とよばれる明るい雲や,南緯54度にある「小暗斑」の動きから,大暗斑の南側では風速が遅くなっていると考えられています。

海王星が太陽から受ける単位面積あたりのエネルギーは,土星の10分の1です。

したがって海王星の大気のダイナミックな活動は,惑星内部の熱源によるものと考えられます。

|

A3.ボイジャーによって6個の新衛星が発見され,その後も5個の衛星が発見され、海王星の衛星は以前から知られていたトリトン,ネレイドと含わせて計13個が知られるようになりました。

新たに発見された衛星の直径は50キロから400キロです。 トリトン,ネレイドの軌道面の傾きは,海王星の赤道面からそれぞれ157度,29度です。 それに対して,新衛星の軌道面の傾きは5度以内です。 海王星の中心から赤道半径の1.5~2.5倍の距離に4本のリングがみつかっています。 新しく発見された衛星のうち,4個はいちばん外側のリングより内側にあり,リング粒子と同じ起源かもしれません。 海王星のリングは,天王星のリングに似て非常に暗い。 これはメタンの氷が放射線の照射を受けて黒くみえるためといわれています。 2002年8月に新たな4個の衛星が発見されました。 新しい衛星の直径は30~60km程度で、形は不規則、このうちハリメデとネソは逆行衛星で、いずれも海王星に捉えられた小惑星と考えられています。 2003年にも新たな衛星プサマテが発見されています。 プサマテも逆行衛星です。 |

海王星のリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

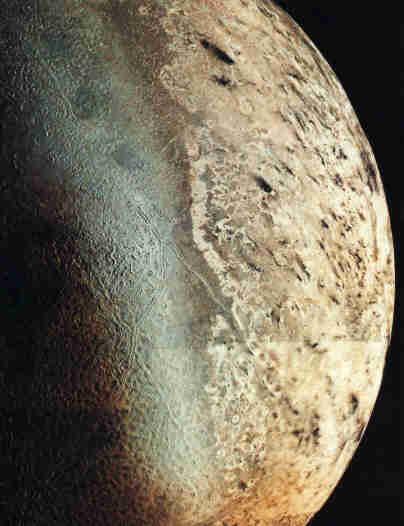

| A4.最大の衛星トリトンは,ユニークな特微をもつ天体です。 トリトンは海王星からおよそ35万キロの円軌道を,海王星の自転方向とは逆まわりに公転する逆行衛星です。 そのためトリトンは,どこかほかの場所で誕生したあとから海王星の重力にとらえられたという説があります。ネレイドもトリトンと同様に捕獲天体の可能性があります。 トリトンのような逆行衛星は、海王星の自転と逆向きに公転しています。 そのため、たえず海王星から後ろ向きに引っ張られているので、トリトンの公転軌道は次第に縮まっています。このままだと、トリトンはやがて海王星に近づきすぎて、海王星の潮汐力で砕かれて消滅することになります。 トリトンは,地球の月と同じく、いつも同じ面を海王星に向けています。赤道半径は地球の月の4分の3です。トリトンの内部は,中心に岩石からなるコアがあり,それを囲んで水とメタンの氷があると考えられます。 トリトンの地表は主に窒素の氷でおおわれ,それにメタンや炭化水素の氷がまじっています。 地表温度はマイナス236℃と非常に低い。トリトンには地表での圧カが地球の10万分の1という希薄な,厚さ700~800キロの大気があります。 衛星の中で大気がみつかっているのは,トリトンと土星の衛星タイタンだけです。 トリトンの大気の主成分は窒素で,微量のメタンが含まれています。 トリトンの地表はクレーターが少なく,高度差も200~300メートル以下です。 ほかの衛星や地球型惑星の景観とはことなっています。 南極冠はややピンク色がかってみえます。これは窒素の氷の中にわずかに含まれるメタンの氷が,放射線により変色したためと考えられています。 南極冠の北には,メロンの皮にも似た網目状の地形や,直径200キロをこえるカルデラ湖のような地形もみられます。 湖を囲む断崖は高さが数キロもあり,水の氷でできていると考えられています。 さらにボイジャーの画像には,トリトン表面から立ち上る「噴煙」のような現象がとらえられました。 地下の窒素が何らかの原因で暖められ,地表付近の黒ずんだ炭素化合物や窒素の氷片を噴き上げたものと考えられています。 |

| 海王星の衛星トリトン |

|

| 海王星の衛星トリトンは薄い大気を持ち、窒素ガスの噴煙を吹き上げる氷火山もあちこちに見られる。 表面は、窒素の氷でおおわれ、ちょうどメロンのように見える。 |