|

||||

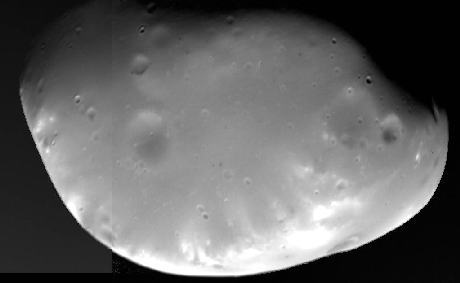

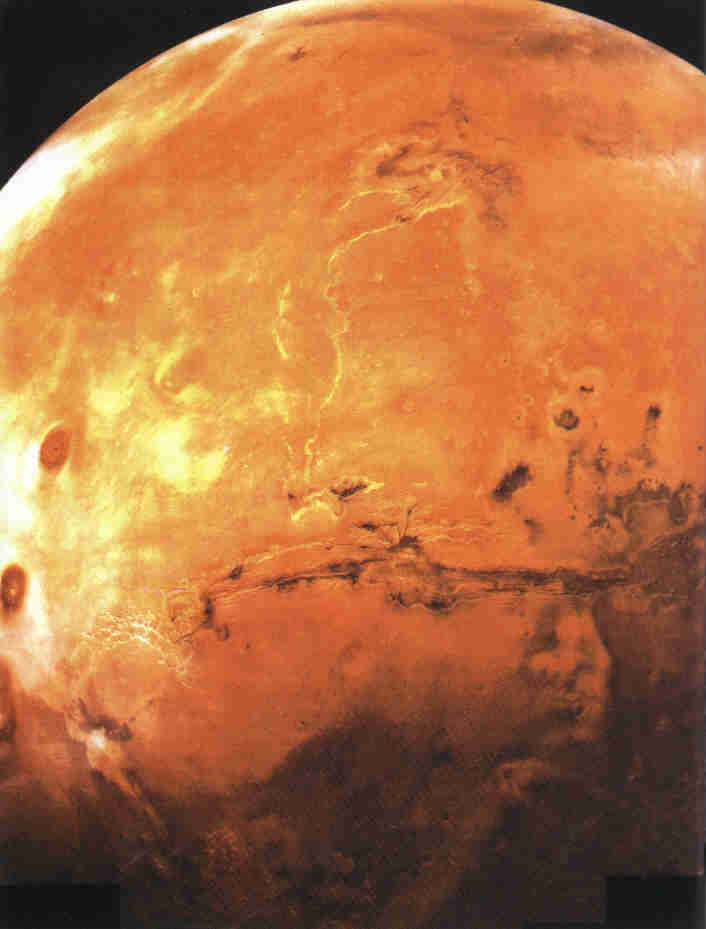

| 火星の表面とマリネリス峡谷 | 盾状火山オリンポス山 | |||

|

|

|||

| オリンポス山は、太陽系最大の火山である。 ただし、休火山なのか死火山なのかは不明である。 火口にクレーターがあるので、かなり長い間噴火していない可能性が高い。 |

||||

火星の基本データ

| 軌道長半径 (天文単位) |

公転周期 (日) |

自転周期 (日) |

赤道半径 (km)) |

質量 (地球=1) |

平均密度 kg/㎡) |

表面重力 (地球=1) |

衛星数 |

| 1.524 | 686.98 | 1.026 | 3,397 | 0.107 | 3,930 | 0.38 | 2 |

A2.火星には、薄い大気が存在します。

分子数にして約95%が二酸化炭素,3%が窒素で,水蒸気は0.03%ときわめて乾燥しています。

しかし火星の大気は,金星や地球の大気にくらベてきわめて薄いのです。

火星表面での気圧は、7~8ヘクトパスカル程度です。

このため火星は、以前考えられていたよりはるかに温度が低く、火星表面の平均気温は,赤道付近でもマイナス50℃です。

しかも日較差がはげしく,日中は15℃まで上がるが,夜聞にはマイナス100℃に下がります。

そのため,現在の火星に存在する水はほとんどすべて氷の状態にあります。

火星大気では,地球大気での水蒸気の役割を,大気中に多量に浮遊するダスト粒子が果たしています。

このダスト粒子が太陽光を直接吸収して薄い大気を温め,地表と上空の温度差を小さくしているのです。

火星が赤茶色にみえるのは,このダスト粒子や地表の物質が酸化鉄を多く含むためです。

分子数にして約95%が二酸化炭素,3%が窒素で,水蒸気は0.03%ときわめて乾燥しています。

しかし火星の大気は,金星や地球の大気にくらベてきわめて薄いのです。

火星表面での気圧は、7~8ヘクトパスカル程度です。

このため火星は、以前考えられていたよりはるかに温度が低く、火星表面の平均気温は,赤道付近でもマイナス50℃です。

しかも日較差がはげしく,日中は15℃まで上がるが,夜聞にはマイナス100℃に下がります。

そのため,現在の火星に存在する水はほとんどすべて氷の状態にあります。

火星大気では,地球大気での水蒸気の役割を,大気中に多量に浮遊するダスト粒子が果たしています。

このダスト粒子が太陽光を直接吸収して薄い大気を温め,地表と上空の温度差を小さくしているのです。

火星が赤茶色にみえるのは,このダスト粒子や地表の物質が酸化鉄を多く含むためです。

A3.火星の内部構造についてはまだよくわかっていません。

火星以外の地球型惑星とくらベると,平均密度が非常に小さいなどのさまざまな物理学的データから,火星の中心部には硫黄や酸素などの軽元素を含んだ鉄を主成分とするコアがあり,その外側を酸化鉄に富んだケイ酸塩の厚いマントルがおおっていると推測されています。

火星以外の地球型惑星とくらベると,平均密度が非常に小さいなどのさまざまな物理学的データから,火星の中心部には硫黄や酸素などの軽元素を含んだ鉄を主成分とするコアがあり,その外側を酸化鉄に富んだケイ酸塩の厚いマントルがおおっていると推測されています。

|

A4.火星には、液体の水はほとんど存在しない。しかし氷や水蒸気の形で存在している。

南北の両極冠は,火星にある水やドライアイスの貯蔵場所となっている。 火星には地球と同じように四季の変化があるが,南半球の夏至の日射量は,北半球の夏至にくらベて約1.3倍も大きい。 そのため冬の間に大きく中緯度帯にまで広がった南極冠は,春になってしだいに強くなる太陽光に熱せられて周縁部がとける。 それにより南北の温度差が大きくなって強風を生じる。 その結果,春になって南極冠の周縁部で局地的な砂嵐が頻発して,大砂嵐にまで発達することがある。 このように極冠の氷がとけたり成長したりするので,火星大気中に含まれる水蒸気や二酸化炭素は,季節や場所により大きく変動する。 これらの気候の変化をもたらす原因の一つに大気中のダストがあります。 これが太陽光線を吸収し、大気を暖め、地表と上空の温度差を小さくします。 地球の大気に含まれる水蒸気が気候を左右するように、火星の大気に含まれるダストが火星の気候を左右しているわけです。 火星にみられるクレーターの中には,放出物が花びら状にかなり遠くまで広がったものや中央丘をもつものがある。 これらの地形は,地下の凍土層の存在が原因と考えられている。 凍土層や氷層として地下にたくわえられた氷が,数千万年前までつづいたタルシスとエリシウムの火山活動によってとけだし,若い河床地形を浸食形成したと推定されている。 しかし河床地形は,その約98%が40億年以上前にできた古い地形と考えられる。 当時は,液体の水が数億年にわたって存在できるほど温暖な環境だったのかもしれない。 もしそうならば,火星にもかつて生命が誕生した可能性があるだろう。 |

|

|||

| A5.火星には,フォボスとディモスという二つのいびつな形をした小さな衛星がある。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

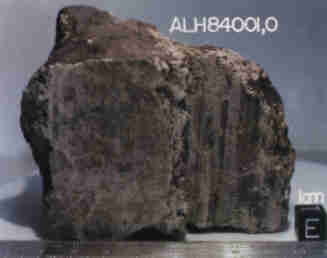

Q6.火星に生命は存在するのか?

一大センセーションを巻きおこした,火星に生命か存在するかもしれないというNASAの発表。

隕石に残されていた痕跡は,ほんとうに生命活動によるものなのだろうか。

一大センセーションを巻きおこした,火星に生命か存在するかもしれないというNASAの発表。

隕石に残されていた痕跡は,ほんとうに生命活動によるものなのだろうか。

|

A6.1996年8月,NASAの研究チームによって「かつて火星に生命が存在したと思われる証拠を発見した」という衝撃的な研究成果が発表された。

生命活動に由来すると思われる痕跡がみつかったのは,「ALH84001」とよばれる隕石で,南極大睦で発見された。 宇宙線照射年代法から,ALH84001は約1500万年前に小天体が火星に衝突したときに吹き飛ばされ,火星の重力圏を脱出したと思われる。 その後,地球の重力圏にとらえられて南極に落下したらしい。 放射性年代測定によりこの陽石は,約45億年前に火成活動でできたマグマが固まってできたと考えられる。 また,隕石中に含まれる希ガスの組成が,バイキング着陸機で測定された火星大気の希ガスによく似ていることから,火星地殻の一部であったと推定される。 生命の痕跡らしきものは,隕石中の炭酸塩に富んだ部分に発見された。 有機物も検出されたという。 このことは大昔の火星が温暖な気候で,表層には水が大量に存在し,原始大気中のニ酸化炭素がとけこんで炭酸塩が生成される環境だったことを物語っている。 このような環境は,30数億年前に生命が誕生したころの原始地球に似ている。 そのため火星にも原始生命が生まれた可能性は否定できない。 今回の報告だけでは,火星に生命が誕生した確実な証拠にはならないという意見もある。 今後の火星探査計画において,生命探査は重要なテ一マになることだろう。 |

ALH84001 |

|

|

| 隕石には、生命の痕跡もあったといわれているが、どんな生物だったのだろうか? 現在のところ、まだ判明していない。には |

衛星フォボスは,少しずつ火星の方に近づいているという。なぜこのような現象がおきるのか。

また,このままでいくとフォボスはどうなってしまうのだろうか。

| A7.火星表面から約6000キロはなれたところを,7時間39分かけてフォボスは公転している。 |

|

| ところが、フォボスの公転速度は火星の自転速度よりも速い。 そのため火星との潮汐作用で,少しずつ火星に近づいている。このままでいくと,数千万年後には火星に衝突するおそれがある。 あるいは,接近中に火星の潮汐力でこなごなに破壊されるかもしれない。 一方,ディモスは公転速度が火星の自転速度よりも遅いため,フォボスとは逆に火皇からはなれているらしい。 フォボスはそのいびつな形や,たくさんのクレーターにおおわれた表面の反射スペクトルから,太陽系が形成されたころの情報を保持している可能性がある。今後の探査によって,その詳細が明らかになることが期待される。 |

フォボス |

|

|